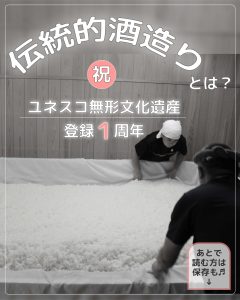

2024年12月、日本の『伝統的酒造り』が

ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

1周年を機に、登録に至ったポイントをまとめてみました。

少し長くはなりますが、

お時間のある時などにお読み頂ければ幸いです。

さて、ユネスコ無形文化遺産とは

世代を超えて受け継がれてきた芸能や技術など

“形のない文化”を守るための国際的な仕組み。

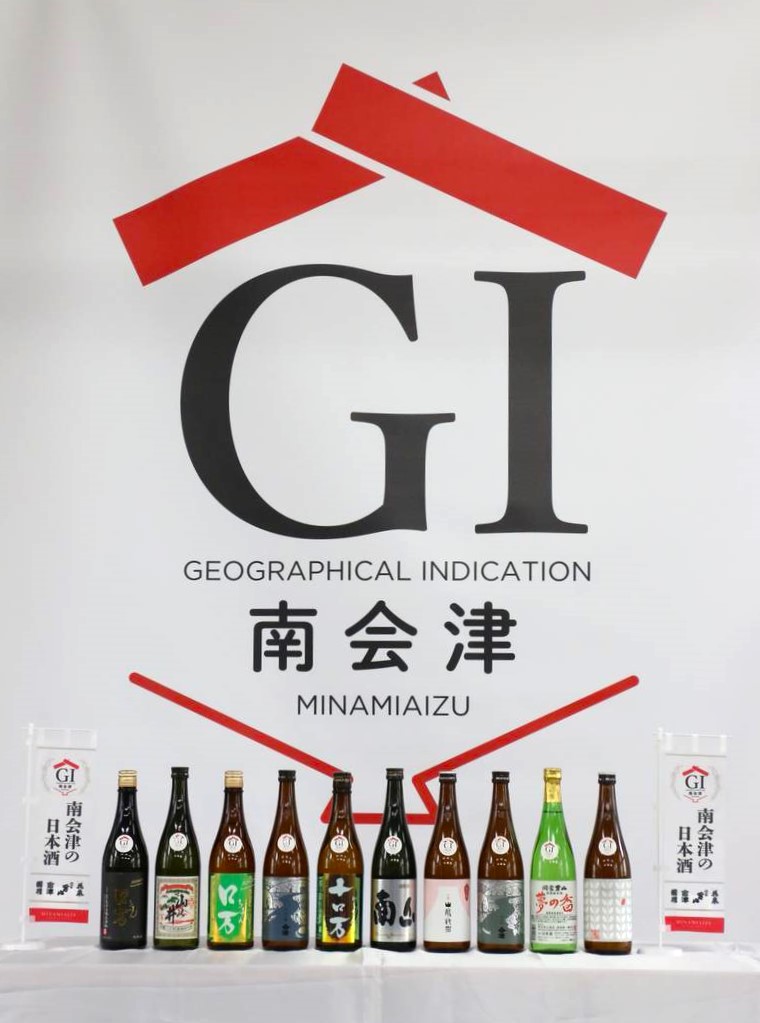

『伝統的酒造り』は日本で23件目 🌏

日本の食文化としては

「和食」に続く2件目🏅の登録となりました。

杜氏(とうじ)や蔵人(くらびと)がこうじ菌を用い、

長年の経験を重ねて築き上げてきた『伝統的酒造り』の技術。

その原型は500年以上前に確立したとされ、

地域の自然や風土に合わせて発展を遂げて

祭事や婚礼など日本文化とも深く結びついています。

登録にあたっては

🌱原料米や清らかな水を確保するための環境保全や

🌾地域社会との繋がり

🔄酒粕などの副産物の資源活用など

酒造りを通じたSDGs(持続可能な開発目標)への貢献も評価されたそうです。

例えば花泉酒造では、

🌱地元契約農家のお米と地元の清水を使用し、

🌾米糠や酒粕は、肥料や食品の原料として

🔄地域で再利用して頂いております。

地域の恵みと人々の繋がりがあってこそ続けられる酒造り。

今後もそのことに感謝しながら、

世界に誇れる技術と

伝統を継承する担い手となり、

美味しいお酒造りをお届けすべく、尽力して参ります。

ぜひこの機会に、日本酒を味わってみて頂ければ嬉しいです。

●最新情報はこちら

Instagram

facebook

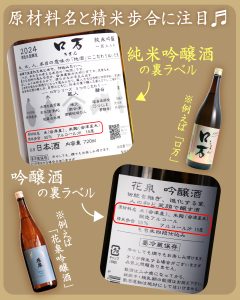

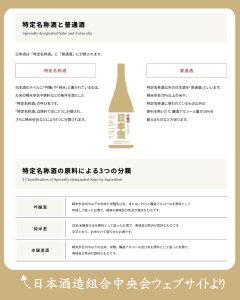

●その他の「酒造り・日本酒用語について」はこちら

花泉ライブラリー

●参考URL

▼政府広報オンライン

「ユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」のわざと魅力」

「Traditional knowledge and skills of sake-making with koji mold in Japan」

https://www.gov-online.go.jp/hlj/ja/march_2025/march_2025-00.html

▼国税庁特設サイト「伝統的酒造り」

https://www.nta.go.jp/traditional_sake_making/index.htm